Si il y a une chose dont on est sûr au sujet de notre Histoire, c’est qu’il y a toujours dû se trouver deux individus décidés à se mettre sur la gueule pour répondre à la question fondamentale et intemporelle : qui est le plus fort ?

Quoi qu’on dise du noble art, il s’agit toujours de cela… plus la possibilité donnée aux spectateurs de parier sur leurs champions. La boxe est l’art de transformer une baston inutile en business facile. Mais cette métamorphose demande que l’on domestique la violence, car personne ne place son argent sur un terrain où tout se décide par la force brute. Au XIXe siècle, l’institution progressive des règles de ce sport est alors déterminée par un objectif financier. Il faut passer de la bagarre, infructueuse, au spectacle juteux ; passer d’une activité pour canailles désargentées à un sport pour gentlemen aux poches lourdes. La boxe moderne est le produit de la rationalisation bourgeoise d’une pratique humaine chaotique.

D’une pratique de voyous…

Jack Broughton, est le premier homme à avoir donné, en 1743, des règles au combat pugilistique. Avant cette date, comme le raconte John L. Sullivan, témoin privilégié de la naissance d’une boxe moderne :

« un combat était une bagarre désordonnée pendant laquelle les hommes pouvaient s’étrangler, lutter, se donner des coups de tête, faire des croche-pieds et frapper l’adversaire à terre. »

En réalité, ni ces premières règles, ni celles de Londres qui les remplacent en 1938, ne permettent d’éviter les comportements vicieux sur le ring. Elles ont surtout pour but de désigner des arbitres et de régler les questions relatives au partage des gains

Les règles de Londres (London Prize-Ring Rules), sont utilisées pour les combats à mains nues, majoritaires jusque dans les années 1870’. Le ring est un carré de gazon, toujours en extérieur, accessible à tous : il n’est pas question de payer sa place – c’est précisément pour opérer une sélection des spectateurs (et éviter ceux qui n’ont pas un rond), que les combats seront plus tard organisé dans des salles à entrée payante. Les rounds ne sont pas minutés et se terminent lorsqu’un des deux boxeurs est à terre ou projeté en-dehors des cordes. On comptait 30 secondes pendant lesquelles il devait se remettre en place dans son coin, sinon il était considéré comme vaincu. Une des perversions de ce système consistait à tomber délibérément au sol afin de profiter des trente secondes de repos… ce qui donna lieu à de nombreux combats en plus de 100 rounds.

La boxe est alors plus un spectacle de foire qu’un art. Certes, on désigne un vainqueur pour que les paris aient un sens, mais c’est souvent le plus vicieux et non le plus fort qui l’emporte. Les chaussures cloutées ne servaient pas qu’à éviter la glissade et les mains nues tenaient parfois des cailloux pour avoir plus de punch (si bien qu’une des règles précise que l’arbitre a le droit de demander aux boxeurs de présenter leurs paumes ouvertes). On luttait parfois plus qu’on ne boxait, tous les moyens étaient bon pour faire mal car l’esprit qui animait les combattants étaient fait de haine plus que de respect. Ainsi lors d’un des combats les plus célèbres du siècle entre Tom Hyer et Yankee Sullivan, le 10 Janvier 1849 dans le Maryland, voilà comment se termine l’affrontement : Sullivan, bien moins grand que son adversaire, lui assène de terribles séries de coups ; Hyer parvient alors à le saisir par le buste et le projette au sol, puis il se laisse tomber de tout son poids sur le corps de Sullivan qui terminera à l’hôpital de Baltimore. Chaque combat devenait une véritable bataille entre deux camps ennemis où aucun coup, même les plus bas, ne gênait l’arbitre ou les spectateurs.

L’ambiance de ces rencontres n’avait rien à voir avec les atmosphères feutrées de nos spectacles sportifs. La violence, suintant de toutes parts, envahissait souvent un public déjà naturellement enclin à jouer des poings. Lors du combat pour le titre de « Champion d’Amérique » entre Morissey et Sullivan en 1853, une bagarre générale éclata. Yankee Sullivan, toujours frais après 37 rounds disputés en 55 minutes, se jeta gaiement dans la mêlée. Au bout de 30 secondes, encore occupé à distribuer des coups en-dehors du ring, l’arbitre le déclara vaincu faute d’avoir rejoint à temps son coin, alors qu’il avait pris le dessus sur son adversaire.

L’ambiance de ces rencontres n’avait rien à voir avec les atmosphères feutrées de nos spectacles sportifs. La violence, suintant de toutes parts, envahissait souvent un public déjà naturellement enclin à jouer des poings. Lors du combat pour le titre de « Champion d’Amérique » entre Morissey et Sullivan en 1853, une bagarre générale éclata. Yankee Sullivan, toujours frais après 37 rounds disputés en 55 minutes, se jeta gaiement dans la mêlée. Au bout de 30 secondes, encore occupé à distribuer des coups en-dehors du ring, l’arbitre le déclara vaincu faute d’avoir rejoint à temps son coin, alors qu’il avait pris le dessus sur son adversaire.

D’autres combats se transformaient en d’étranges courses d’endurance puisque rien n’interdisait de fuir son opposant. Sullivan (John) a couru 40 minutes après Mitchell lors d’une rencontre à Chantilly sans pouvoir porter le moindre coup :

« Je n’arrêtais pas de lui demander de s’arrêter pour qu’on puisse disputer un round décent […] mais lui continuait à me dire qu’il me faudrait un mois pour l’attraper. »

Il arrivait que l’arbitre se lasse de ces affrontements à rallonge et abandonne tout simplement sa place. Dans ce cas, comme le fit Heenan en 1860, un des deux boxeurs pouvait s’autoproclamer vainqueur, non sans avoir réduit au silence l’entraîneur et le soigneur de son concurrent.

… à un sport de gentlemen

Ces exemples décrivent tout sauf une pratique institutionnalisée, bien délimitée, dont l’issue serait garantie par des autorités impartiales. Ils dessinent un passe-temps de filous costauds qui, sur et autour du ring, tentent de tirer leur épingle du jeu. Ce constat conduit naturellement les gouvernements à interdire partout ces combats : tous ceux qui s’y rendent sont, de fait, des hors-la-loi. Pourtant, la renommée de certains champions commence à faire monter les paris à des hauteurs alléchantes. Il est temps que cette planche à billets puisse tourner à plein régime et se mette au service des gens bien, des gentlemen.

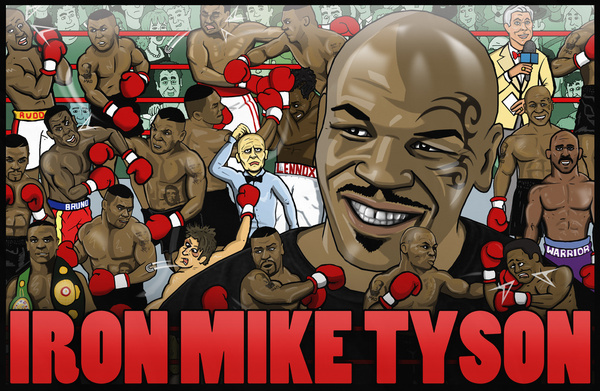

En 1867, les règles du Marquis de Queensbury s’imposent. Les boxeurs enfilent presque systématiquement des gants, ce qui permet de ne plus les stigmatiser physiquement. Les assauts se restreignent à l’usage des coups de poing, au cours de rounds minutés de 3 minutes (avec 1 minute de repos) et le combat devient loyal. C’est la fin du harcèlement policier : les organisateurs ne paient plus d’amendes (ce qui finissait souvent par faire perdre de l’argent aux promoteurs), les boxeurs n’ont plus besoin de surveiller l’arrivée des forces de l’ordre et les spectateurs ne flirtent plus avec l’illégalité.

La brutalité est ainsi progressivement évacuée, remplacée par l’attrait des énormes enjeux financiers. Les grandes rencontres deviennent des évènements publics relayés largement par les médias, accueillies dans des lieux prestigieux où des foules, et non plus des clans, se massent pour assister au spectacle.

Les boxeurs, qui allaient de combats en combats défier leurs ennemis, hantés par la violence, deviennent professionnels, élaborant des carrières réfléchies guidées par l’appât du gain. On se bat par plaisir, avec respect, en utilisant des techniques précises : la boxe devient un art… noble qui plus est, après avoir été l’arme d’hommes brutaux, honnis par la bonne société. On ne se bat plus sur le ring : on s’affronte avec un style bien défini, dans les limites de règles strictes, sous l’œil très officiel de représentants d’institutions reconnues par le pouvoir.

Sous sa forme moderne, la boxe se voit bientôt libérée de presque tous les errements de la férocité humaine. Alors que l’organisation de combats à mains nues servait de décorum à une violence inévitable, cette même violence, réduite au strict nécessaire, sert maintenant d’appui à l’organisation de manifestations spectaculaires et très rentables.

felix.cultureboxe@gmail.com