C’est le récit d’une obsession, le rêve d’une grandeur perdue. C’est l’histoire des vagues d’espoir et de déception qui ont déferlé sur l’Amérique blanche, celle des pauvres types qui n’avaient rien demandé à personne et qu’on a envoyé à l’abattoir au nom des intérêts supérieurs de la race. Un seul a réussi à tirer son épingle du jeu, Rocky Marciano. Avant de mourir dans un accident d’avion le 31 août 1969. Il aurait eu 46 ans le lendemain. Grand espoir blanc, un destin pas possible.

JIM JEFFRIES

« On compte sur toi, Jim, tu peux pas nous laisser tomber », ils n’ont que ces mots-là à la bouche. Partout, au pub, au grocery store, dès que Jim s’aventure en ville, ils lui tombent dessus. Même Jack London y est allé de sa tirade pour le convaincre de reprendre du service. Mais Jim n’a pas trop envie d’y retourner. Surtout contre un client comme Jack Johnson. Depuis qu’il a raccroché les gants, il y a quatre ans, il vit dans une ferme près de Los Angeles, heureux comme un Pape avec ses chevaux, son bétail et ses lapins. Tout va bien, merci pour lui. Et pourvu que ça dure. Il a engraissé loin des batailles du ring, pendant que Johnson devenait le premier noir champion du monde des lourds. « L’homme qui peut battre tous les fils de pute de cette terre », dixit John L. Sullivan, ancien détenteur du titre et raciste bon teint. Un symbole ce titre. En 1908, Johnson, fils d’esclaves, a démoli le mythe de la suprématie de l’homme blanc à coups de poings. « Le titre de Jack Johnson remet en question le mythe idéologique et culturelle de la supériorité raciale des Blancs. Pour la société blanche, les Noirs ne sont encore jamais vraiment sortis des champs de coton : ce sont toujours ces ‘coons’, ces ‘minstrels’ malingres et oisifs. L’image conforte les Blancs dans leur conviction de race supérieure, physiquement dominante. Jack Johnson, son mètre quatre-vingt-dix, ses quatre-vingt-dix kilos, et des directs dévastateurs, font surgir le sentiment d’une horrible menace sur la destinée américaine », confie l’historien Etienne Moreau auteur d’un travail de recherche universitaire intitulé Les Trois Corps des Noirs.

Facteur aggravant : Johnson n’a aucune intention de faire profil bas. Les voitures de sport, le champagne, les déclarations tapageuses sans parler de ses conquêtes féminines, blanches de préférence… Rien n’est trop beau pour le nouveau champion qui, par ailleurs, bat à plate couture tous les challengers qu’on lui livre en pâture. Comme un gant jeté à la face de l’Amérique blanche. Comment en finir avec Jack Johnson ? « Une campagne de presse d’une violence folle a lieu pour forcer Jim Jeffries, retraité depuis 1905, meilleur ‘espoir de la race blanche’, à venir corriger le champion en titre. La photo d’une jeune fille, tout en nattes et jupette, suppliant Jeffries en une du Chicago Tribune, emporte – notamment – sa décision », rappelle Etienne Moreau.

Reno, Nevada. 4 juillet 1910, jour de l’indépendance américaine. Jeffries a cédé à la pression populaire, mais sa mine affiche l’enthousiasme du condamné à mort. Vingt-mille blancs, les noirs étant interdits de stade, font descendre des chants racistes des tribunes. Avant qu’une chape de plomb ne tombe sur le vieux stade. Au quinzième round, l’espoir blanc est à terre, épaule broyée, nez cassé, paupières fermées. Jet de l’éponge.

Jim Jeffries était une cartouche mouillée et Johnson court toujours.

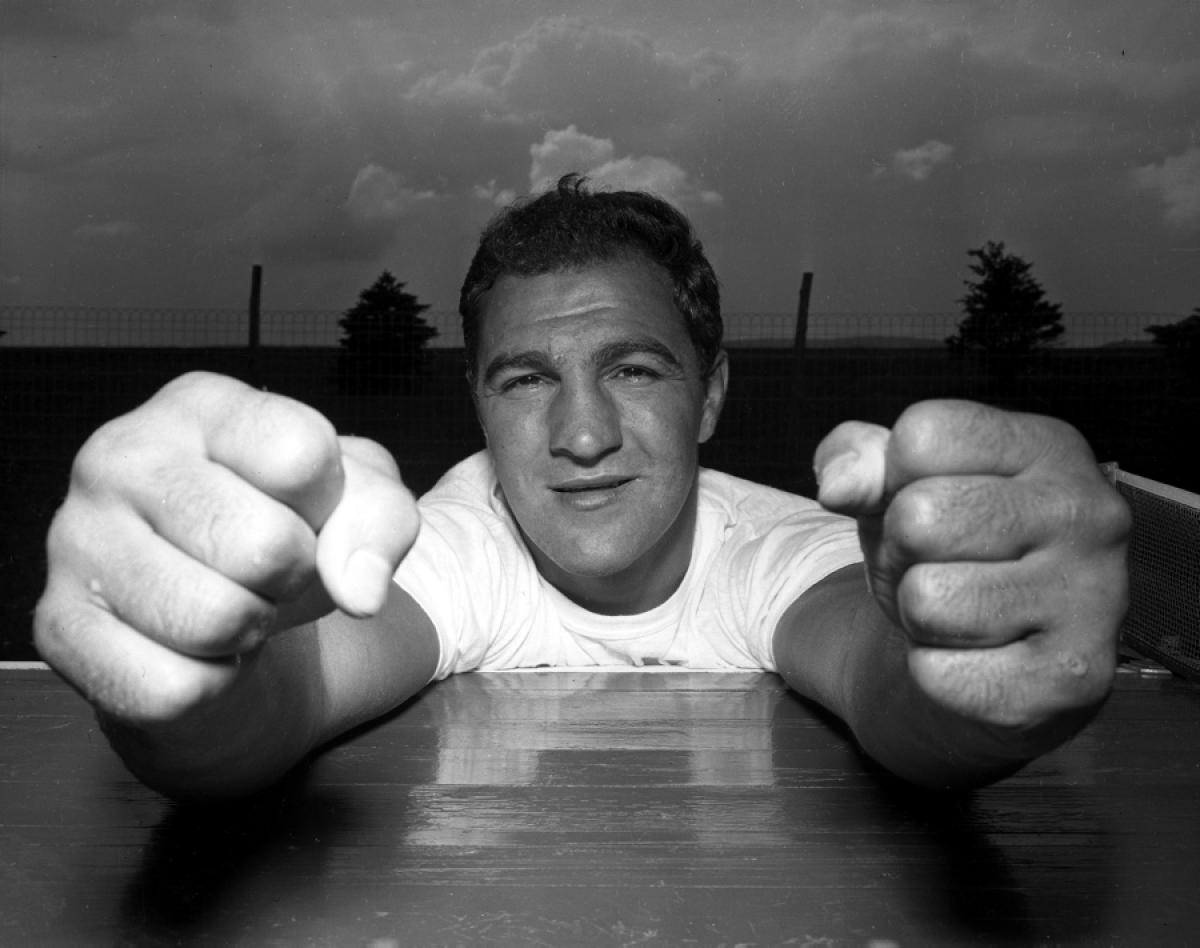

ROCKY MARCIANO

Rocky Marciano, lui, donne plutôt dans l’artillerie lourde. A force d’empiler les KO, sa droite a gagné le petit nom de « Suzy Q », clin d’œil au code des bombardements Alliés sur le Japon. Dans le sillage de Rocky, le peuple des blue-collars revit. Ils ont toléré Joe Louis, premier noir champion du monde des lourds depuis Johnson : pour éviter les amalgames avec son prédécesseur, Joe se tenait à carreau, son patriotisme de façade ajouté à un naturel mutique aidant à faire passer la pilule. Mais Rocky, bon Dieu, c’est une autre histoire. Le rêve américain. Un type qui s’est fait une place au soleil à force d’effort, de courage et de détermination. Sans pour autant disposer d’un talent fou. « Ils se reconnaissent en lui, il se dégage une certaine modestie du personnage. Il représente le modèle du type pas hyper doué mais qui a beaucoup travaillé », pose Patrice Lelorain, auteur de La légende de Mohamed Ali aux éditions La Table Ronde.

Et puis, un beau jour, Rocky a fermé boutique. Il l’avait annoncé, il se retirerait invaincu et en pleine santé. Il a tenu sa promesse. Le titre n’a pas tardé à retomber de l’autre côté de la barrière de couleur. Au début des années 60, Liston, drogué notoire, de mèche avec la mafia, a tout arraché sur son passage. Un type détestable qui a précédé l’ébouriffante entrée en scène de Cassius Clay, vite rebaptisé Muhammad Ali. Un talent fou doublé d’un débit mitraillette. Impossible de le faire taire. Et pas grand monde à lui opposer sauf le souvenir de Rocky Marciano.

On a fini par les faire boxer, ces deux-là. En 1969. Ali, suspendu pour cause de Vietnam, n’avait rien de mieux à faire. Marciano était toujours partant quand il y avait une somme rondelette à la clé. On les a filmés pendant près de soixante-quinze rounds. Pour l’occasion, Rocky a dû perdre plus de vingt kilos et se coiffer d’une perruque. Puis l’ordinateur a analysé l’ensemble des rounds, les qualités et les failles des deux boxeurs. On allait enfin savoir qui de Marciano ou d’Ali était le plus grand. « Il y a une obsession Marciano puisque les Américains devant l’absence de relève finissent par prendre un support pseudo scientifique moderne pour prouver sa supériorité sur Ali », précise Patrice Lelorain.

Quand le match a été diffusé au cinéma, en circuit fermé, les blue-collars ont une nouvelle fois pu trinquer au grand Rocky Marciano, vainqueur par KO tardif de ce vantard de Muhammad Ali. C’était couru d’avance.

JERRY QUARRY

Il a eu le malheur d’être blanc, costaud et de pas trop mal boxer. La preuve, en deux combats contre Patterson, il s’en est tiré avec un nul et une victoire. Suffisant pour lui coller l’étiquette de grand espoir blanc. Encombrante, cette étiquette. Elle lui a valu de se coltiner Ken Norton, Joe Frazier, deux fois, Muhammad Ali, deux fois aussi. Il a perdu tous ces combats par KO ou par arrêt de l’arbitre. « Pas un prétendant sérieux » pour Patrice Lelorain. Mais la présence d’Ali changeait la donne. « Un peu comme au temps de Jack Johnson, une personnalité forte et dominatrice comme celle d’Ali ne pouvait qu’échauffer ce sentiment, ce besoin d’un grand espoir blanc », explique l’écrivain.

Sous les coups, les pommettes de Quarry s’ouvraient comme des fruits trop mûrs, lui confectionnant un affreux masque de sang. Il se doutait bien qu’il n’avait rien à faire là, à défier quelques-uns des meilleurs poids lourds de l’histoire. Il tentait sa chance crânement, malgré tout. Histoire de faire honneur à l’inscription tatouée sur son poing gauche : « A Quarry never quits ». Son courage, c’était tout ce qui lui restait. Il s’y accrochait comme un naufragé à son bout de bois. Le 3 janvier 1999, Jerry a fini par jeter l’éponge. A 53 ans. Il souffrait de démence pugilistique. Trop de coups à la tête. Il aurait dû suivre le conseil d’Ali : « Il n’est pas interdit d’esquiver ». Mais n’est pas Ali qui veut. Et les grands espoirs blancs finissent mal, en général.

GERRY COONEY

C’est l’heure de vérité pour Gerry. En battant Ken Norton par KO le 11 mai 1981, il est devenu le challenger n°1 de Larry Holmes. Depuis qu’il a ratatiné un Ali vieillissant, le champion est l’homme à abattre, invaincu en 39 combats et roi des poids lourds. Cooney est invaincu, lui aussi. Et blanc. Après des décennies de domination noire sur le titre suprême, un vent d’espoir souffle à nouveau sur l’Amérique blanche. Pas dupe, Holmes a déclaré que Cooney ne devait sa chance qu’à sa couleur de peau. Le camp de Cooney a contrattaqué : « He’s not the white man, he’s the right guy ». Dans la foulée, le Klu Klux Klan a annoncé son soutien inconditionnel à un Cooney qui n’en demandait pas tant. Les menaces de mort ont rempli la boîte aux lettres du pauvre Larry.

Ce soir, devant son poste de télévision, le Président Reagan y croit dur comme fer. Il a tenu à ce que les services secrets installent une liaison téléphonique entre son bureau et le vestiaire du challenger. Pour le féliciter immédiatement en cas de victoire. « Souterrainement il y a des trucs qui se jouent, il y a des tensions, des frustrations, quelque chose qui n’est pas accepté. Comme dans l’Amérique de Trump », pointe Hugo Poulet, historien et collaborateur régulier du Musée du Quai Branly.

Gerry Cooney n’a pas démérité mais Larry Holmes l’a emporté par KO au 13e round. Le champion n’a pas reçu de coup de fil de la Maison Blanche.

L’AUTRE ROCKY

La domination des Noirs au basket ou au foot américain passe encore. Mais à la boxe, c’est une autre histoire. « Sans doute la discipline sportive où cette domination est la moins bien acceptée, du fait de la confrontation physique », explique Hugo Poulet.

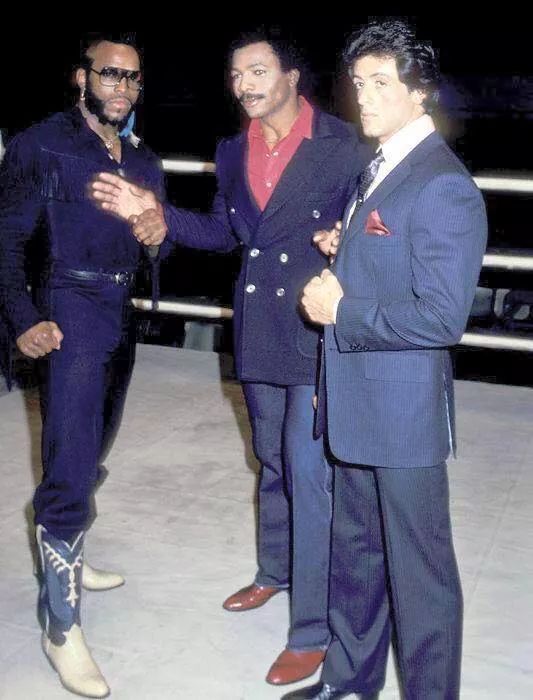

Depuis 1955 et la retraite de Marciano, l’Amérique blanche n’a pas vu la couleur d’un titre de champion du monde des lourds. Qu’à cela ne tienne, ce rêve de grandeur perdue s’est trouvé d’autres exutoires. Les écrans de cinéma. Dès 1976 un film met en scène la vie d’un boxeur médiocre de Philadelphie. Blanc évidemment. Dans sa chambre miteuse, un poster de Rocky Marciano dont il porte également le prénom. Son rival ? Apollo Creed, une version caricaturale de Muhammad Ali. « Avec Rocky Balboa, les Américains basculent définitivement dans la fiction en faisant revivre une sorte de Marciano, un mec assez bestial, qui ne fait qu’avancer et qui porte le même nom. La ficelle n’est même pas grosse… », constate Patrice Lelorain. La ficelle n’en reste pas moins efficace. En faisant revivre le double de Rocky Marciano, Sylvester Stallone a flairé le bon filon. Hugo Poulet abonde : « Quand le super-héros américain ne peut plus être incarné dans la vie sportive, il devient un héros de fiction ». Et pas qu’au cinéma. Hugo Poulet toujours : « Cela se vérifie également dans les comics : Superman, Batman, ce sont des Blancs. L’arrivée des super-héros noirs n’est que très récente ».

Le 26 août 2017 à la T-Mobile de Las Vegas, Floyd Mayweather s’est promené pendant dix rounds devant l’Irlandais Connor McGregor. Ce dernier n’avait rien à faire là. Arnaque ou nouvel espoir déçu ?

NZ