Portraits croisés de Jack Johnson, Harry Wills et Joe Louis, à l’époque de la ségrégation aux Etats-Unis.

Portraits croisés de Jack Johnson, Harry Wills et Joe Louis, à l’époque de la ségrégation aux Etats-Unis.

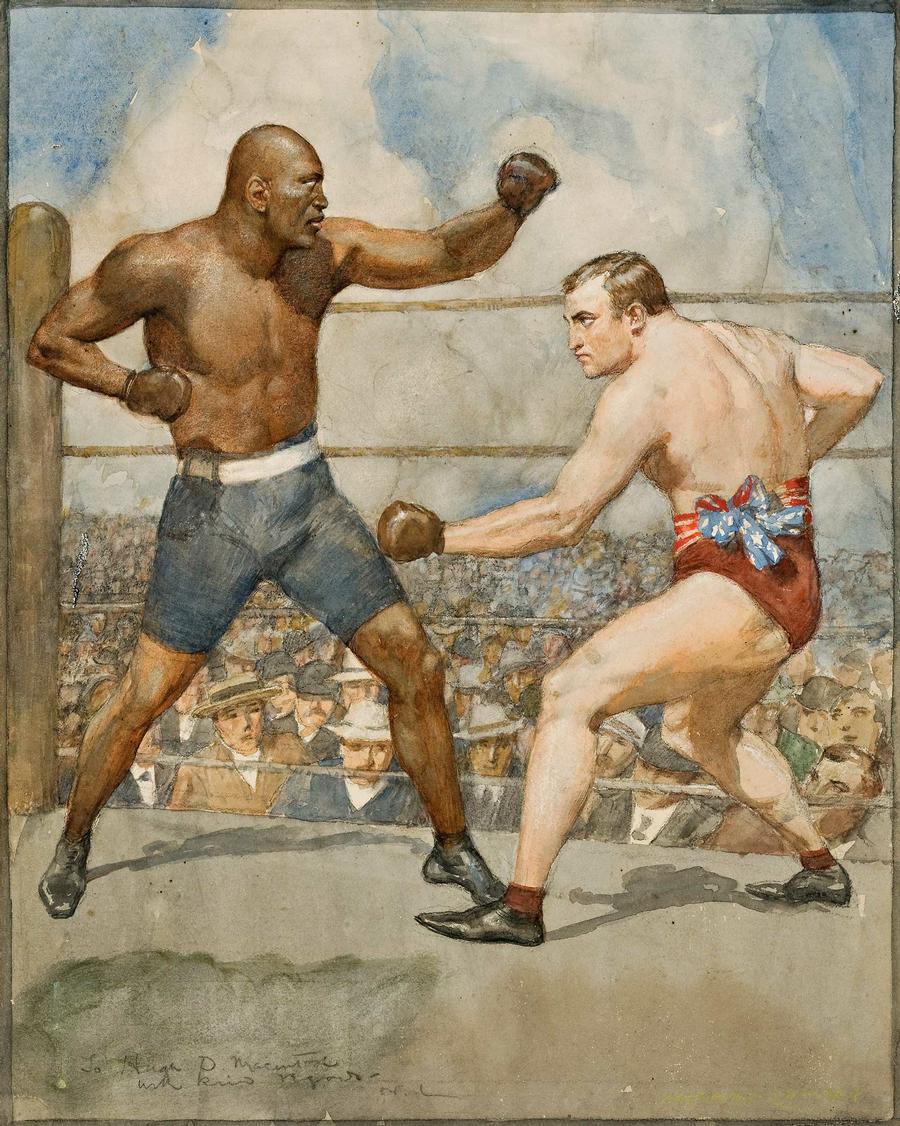

I. Jack Johnson : l’ « impardonnable » couleur du premier champion du siècle

II. Harry Wills (1889-1958) Vivre, combattre – et mourir, à l’ombre de la barrière de couleur

« Une grande ombre dressée s’est extirpée de l’impénétrable nuage de brume d’une nuit sombre sur Brooklyn, pour entrer sur l’arène de lumière, le ring de boxe. Elle est retournée en un court instant à ses ténèbres, à l’horizontale cette fois. Cette ombre, c’était le fantôme de la renommée d’Harry Wills, boxeur poids lourds, autrefois manutentionnaire noir, aujourd’hui rentier. » Time Magazine, 1927

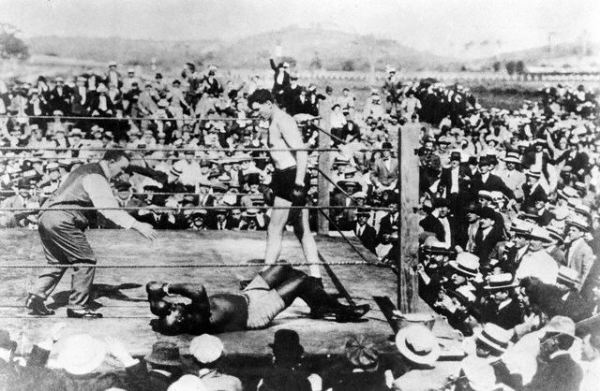

Harry Wills, l’homme qui rentra dans l’histoire comme celui qui s’y arrêta au seuil, la faute à ce combat qui n’eut jamais lieu contre Jack Dempsey, champion du monde poids lourds durant les folles années vingt, et qui lui refusa cette « chance pour le titre » auquel le meilleur boxeur de sa génération aurait eu le droit, s’il n’était né noir et américain. Car après les tribulations de Jack Johnson, « l’homme le plus haï des Etats-Unis », la barrière de couleur s’est brutalement refermée sur tous les boxeurs noirs, inamovible pendant deux décennies. Harry Wills, celui qui aurait éventuellement pu être champion du monde. Wrong time, wrong race !

Six années durant, Harry Wills s’escrima à obtenir ce combat, mais ni les centaines de milliers de dollars promis par les promoteurs, ni le parcours du combattant de l’athlète qui, de l’Australie à l’Argentine, défit – plusieurs fois – tous les autres prétendants, ni même l’arrêt prononcé par la Cour Suprême de l’Etat de New York ou la suspension de Jack Dempsey décidéée par les plus hautes autorités américaines de la boxe, ne parvinrent à faire flancher la détermination de son adversaire : le racisme et l’aversion des pouvoirs publics à organiser des compétitions « mixtes » [entendre : entre les « races »] bien sûr, mais aussi la peur de perdre du champion en titre, la solvabilité douteuse d’entrepreneurs véreux, les combines de la presse et des autres boxeurs, enfin l’âge d’Harry Wills, finirent par avoir raison de ce champion sans couronne ni ceinture.

Harry Wills, né aux Etats-Unis, en 1889, dans une Amérique qui avait déjà raté la chance de l’abolition de l’esclavage, boxeur emblématique d’un pays figé dans une ségrégation universelle qui ne prendrait fin qu’une dizaine d’années après sa mort. Un enfant noir de la Nouvelle-Orléans, d’une Louisiane en train de tourner la page des plantations, enfant sans avenir dans un Sud battu, détruit, recroquevillé sur le souvenir de son âge d’or. L’historien ne saura rien de plus, nulle trace ou source pour relater les premières années d’un enfant illettré, pauvre, manutentionnaire dans les docks du port ; si ce n’est qu’elle fit de lui un colosse, long de 190cm, massif, puissant et doué d’un allonge sans précédent.

De son apprentissage de la boxe, nous n’en saurons guère plus. Il fourbit ses premières armes dans l’enfer des salles de la Nouvelle-Orléans. A 23 ans, il quitte la Louisiane et sert de sparring au maître Jack Johnson, alors au faîte de sa carrière. Sa carrière est lancée : dès 1913, il affronte régulièrement les meilleurs boxeurs noirs américains, et leur tient la dragée haute.

Le Negro Boxing d’alors est cruel avec les enfants qu’il nourrit. L’industrie broie ses serviteurs pour abreuver ses adeptes de spectacle dans toutes les villes de la ceinture industrielle, dans l’atmosphère surchauffée et enfumée des nouvelles salles qui fleurissent en lisière urbaine. Une réputation se conquiert à la force des poings. Harry Wills livre quatorze combats pour la seule année 1914, et plus de cent trente en seize ans de carrière. Sam Langford en compte plus de deux cent cinquante. En 1921 seulement, ‘Tut’ Jackson livre quarante-six combats.

Les boxeurs sont de véritables forçats. Ils courent le cachet là où il s’offre. Newark, Brooklyn, Harlem à New York, Southside à Chicago, Minneapolis, Pittsburgh, Cleveland : des hommes sur la route qui dessinent le portrait d’une Amérique en creux, celle des immenses friches industrielles des banlieues mortes et toujours recommencées, celle de la contre-culture d’une rude classe moyenne et populeuse venue noyer les déboires de la Première Guerre mondiale et de la Prohibition dans les Sporting Clubs. Les poids lourds encaissent les coups, accumulent les K-O, acceptent de plonger pour quelques billets supplémentaires. Bien peu survivent. Ce sont les « combattants de l’ombre » (New York Times, 1921), mercenaires de la boxe, filant par l’entrée des artistes une fois le combat terminé, dans des salles interdites aux Noirs. Un quatuor de boxeurs émerge de ce vivier sans fond : Joe Jeannette, Sam McVey, Sam Langford, et Harry Wills, le plus jeune.

Ce dernier est l’héritier direct de ce Negro Boxing, ligue fermée de fait, dans laquelle les boxeurs blancs ne s’aventurent guère. Les quatre s’affrontent à longueur d’année, plusieurs fois de suite : Langford et Wills ont croisé les gants de façon officielle dix-huit fois dans leur carrière. Pour durer, les « Big Negro » se ménagent – et déçoivent les spectateurs : les combats sont faits d’évitement, de feinte, de coups précis, entre des combattants qui se déplacent à peine et se tiennent à respectueuse distance. Les journalistes le qualifient pudiquement de « boxe scientifique » : ils sont pionniers dans l’art de se défendre, d’esquiver, de jouer de sa garde, loin de cette boxe primaire et bestiale du tournant du dernier siècle. Pour le spectacle, ils se contentent de malmener la chair à canon qu’on leur envoie de temps à autres, jeunes boxeurs impétrants renvoyés à leur misère.

Mais Wills, de dix ans plus jeune que Jeannette, marque un tournant. Il comprend très vite que le public vient voir des combats entre Noirs comme on allait voir des gladiateurs : pour le goût du sang. Sa vitesse de bras et son allonge, lui permettent des coups plus dévastateurs en toute sécurité. Il en joue, ne répugne pas à l’exécution sommaire des adversaires qu’on lui propose. En 1922, contre Norfolk, le combat dure vingt-six secondes. La même année, Buddy Jackson tient un round, ‘Tut’ Jackson deux la semaine suivante, Floyd Johnson deux minutes quelques mois plus tard. Le public en redemande, le New York Times titre sur ses ‘massacres’ ; l’opinion se félicite de sa discrétion dans la rubrique des faits divers : Harry Wills devient ‘bankable’.

Age sombre, et âge d’Or du Negro Boxing. Il adopte Ebbets Field, le stade des Brooklyn Giants, comme son port d’attache. Ils sont chaque année à partir de 1922 entre 10 000 et 20 000 personnes à venir l’applaudir. Il a les honneurs du Madison Square Garden, en plein centre de New York. Pour affronter Dempsey, on lui promet 80 000 personnes, dans un stade spécialement construit au New Jersey. Sa fortune est assurée, il ne lui manque plus qu’un combat pour le titre. Il ne s’est jamais présenté.

Son rêve manqua de se concrétiser à plusieurs reprises. En 1922, les papiers pour le combat étaient signés, mais Dempsey ne donna pas suite. En 1924, Dempsey se blesse ou refuse de se battre. En 1925, c’est le Gouverneur de l’Etat de New York qui interdit le combat au dernier moment, pour cause de trouble à l’ordre social. En 1926, il manque quelques milliers de dollars. Le feuilleton s’affiche dans tous les journaux et prend des allures de mélodrame jusqu’en 1927. Cette année-là, Dempsey, le réformé de 1918, trouve un meilleur candidat aux yeux de l’opinion, un ancien marine pétri d’Aristote, qui le dépossède d’ailleurs de sa ceinture.

Harry Wills a désormais trente sept ans, et refuse d’abdiquer son droit au titre. Il s’incline à deux reprises dans des combats sans gloire, contre Sharkey et Paulino Izcundun. Suprême ironie : seules les images de ce dernier combat sont aujourd’hui disponibles. « L’Histoire est passée dans son van » : c’en est fait des espoirs du meilleur boxeur noir de sa génération, qui ne saura jamais s’il était le meilleur, tout court. Vaincu par la ségrégation et le poids des années, il s’en retourne au sombre anonymat des anciens boxeurs noirs, prisonniers de l’invisible barrière de couleur.

I. Jack Johnson : l’ « impardonnable » couleur du premier champion du siècle

III. Joe Louis ; la ceinture et la bannière étoilée

[à venir]

Etienne Moreau, Les Trois Corps des Noirs.