Madrid, 1983, un certain Antonio Trilla croise Julio Cortazar à la terrasse d’un café.

Rayuela est paru en 1963 faisant de lui le plus grand écrivain argentin du XXème siècle. Passionné de boxe, il a également écrit un texte sublime, Torito, en hommage à Justo Suarez « El Torito de Mataderos« , l’idole du pays au tournant des années 30.

Le journaliste profite de l’aubaine et lui propose de discuter 15 minutes sur deux de ses grandes passions, le jazz et la boxe. Cortazar accepte. Extraits.

Pourquoi et comment t’es-tu intéressé à la boxe ?

Je ne me suis jamais posé la question, je m’intéresse à la boxe depuis tout petit. Tu sais, en Argentine, la boxe est un sport très populaire. Quand j’étais petit, nous avions un grand champion, le poids lourd Luis Angel Firpo, qui a eu une carrière extraordinaire. Il a combattu aux Etats-Unis, et disputé le titre de champion du monde des lourds à l’américain Jack Dempsey, en 1923. Dempsey était un grand champion et il a fini par battre Firpo. Mais au 3ème round, Firpo l’a mis KO ; l’arbitre et le public l’ont aidé à se relever. Techniquement, Firpo avait gagné le combat et Dempsey aurait dû être disqualifié. Mais le combat a continué et Dempsey a battu Firpo. J’avais neuf ans et cela a été une véritable tragédie nationale. Le pays a eu le sentiment de s’être fait voler la victoire. Certains ont même demandé à ce que l’on rompe les relations diplomatiques avec les Etats-Unis. Ce combat a été à l’origine de ma passion pour la boxe. J’avais été très impressionné par ce qui était arrivé à Firpo et j’avais commencé à m’intéresser à ce sport qui, à l’époque, occupait beaucoup d’espace médiatique. Je lisais tout ce qui se publiait sur la boxe et j’écoutais les retransmissions des combats importants à la radio. Evidemment, comme je vivais dans une maison pleine de femmes, personne ne voulait m’emmener voir un combat.

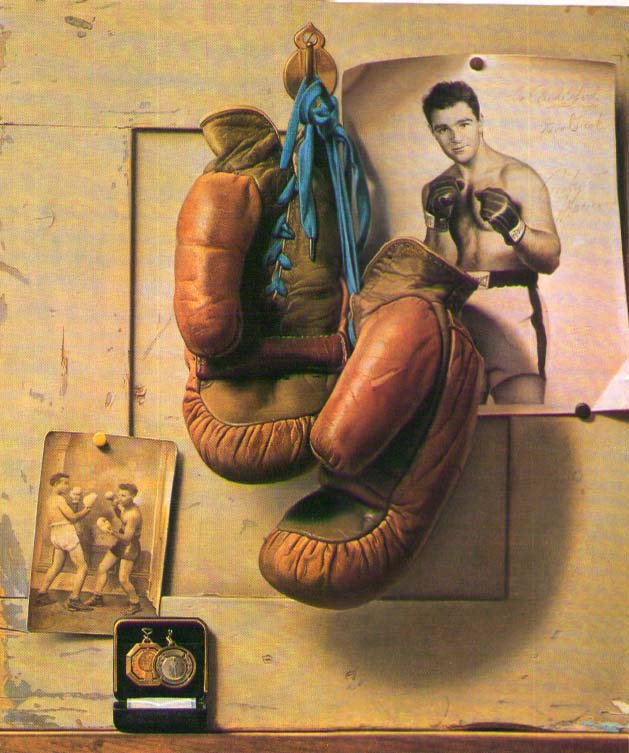

« Torito« , le boxeur, est un personnage qui te touche, t’est sympathique et semble provoquer chez toi une grande tendresse…

Oui, Justo Suarez était un boxeur éblouissant… Quand j’étais adolescent ou même un peu plus vieux, l’irruption en Argentine de Justo Suarez, le « Torito de Mataderos« , a été un véritable bouleversement. C’était un boxeur extraordinaire. Suarez était brillant, spectaculaire et profondément sympathique. Il avait un rapport très facile avec les gens. Curieusement, il a lui aussi fini par perdre aux Etats-Unis, comme je le raconte dans Torito. Sa fin a été absolument tragique. Abandonné de tous après sa défaite, il est mort tuberculeux dans un hôpital de province, à Cordoba. Sa mort m’a vraiment marqué. Je ne ratais pas un seul de ses combats. Un jour, alors que je vivais encore à Paris, tout m’est revenu d’un coup et je me suis immédiatement assis devant la machine à écrire. En deux heures, j’ai écrit un conte, avec des informations très précises sur ses combats dont je me souvenais pour l’avoir suivi tout au long de sa carrière. Pendant deux heures, j’ai été Justo Suarez et j’ai écrit comme un boxeur.

Tu as souvent dit qu’à cette époque, tu étais un esthète, un homme qui avait tourné le dos aux réalités latino américaines et à l’histoire. C’était aussi le cas quand tu allais au stade, voir de la boxe ?

Oui, il m’est arrivé d’assister à des combats au Luna Park un livre sous le bras. Pour le jeune esthète que j’étais, la boxe était aussi un spectacle esthétique. A cette époque je voyais tout à travers un seul et unique critère esthétique…

Tu continues à suivre le noble art ?

Oui, bien sûr, quotidiennement.

Qu’est-ce qui t’attire dans ce sport que beaucoup stigmatisent comme violent et cruel ?

Pour moi, il n’est ni violent, ni cruel. C’est un affrontement honnête et noble. Je m’intéresse à la confrontation entre deux techniques, deux styles, à l’aptitude qu’ont certains à gagner sans être les plus forts. Je me suis presque toujours trouvé du côté du plus faible sur le ring, et, souvent, je l’ai vu gagner. C’est merveilleux. Et puis, les sports collectifs ne m’intéressent pas. On pourrait penser que cela contredit mon idéologie ; je ne le crois pas. Je reste, par exemple, complètement indifférent au football. C’est grave de dire cela pour un Argentin… (rires) et je pourrais déclencher une vague de colère… Mais j’y suis aussi indifférent qu’au rugby ou au base-ball. J’aime les sports où deux individus s’affrontent, comme au tennis ou à la boxe. Deux destins se jouent l’un face à l’autre. Au foot, à 11 contre 11, c’est l’équipe qui gagne ou qui perd. La responsabilité individuelle est diluée ; on a beau avoir très bien ou très mal joué, on n’a jamais la pleine responsabilité de la victoire ou de la défaite. Ce n’est pas le cas à la boxe où un homme en bat un autre. Il gagne parce qu’il est le meilleur ou parce qu’il a mieux fait les choses.

Quel boxeur a suscité chez toi une émotion « esthétique », un mélange harmonieux entre la force, la technique…?

Esthétiquement, c’est beau de voir deux grands boxeurs s’affronter. C’est merveilleux d’admirer Sugar Ray Robinson, de le voir bouger sur le ring. Voilà pourquoi je n’ai jamais aimé les boxeurs sans talent.

Quand tu écris, tu utilises souvent le jazz ou la boxe pour faire des comparaisons…

C’est une question intéressante. En Amérique latine, il y a encore une tendance romantique à chercher des images et des métaphores « nobles ». Moi, depuis tout jeune, j’ai le sentiment que je dois travailler à désacraliser la littérature, que la beauté est aussi dans la vie quotidienne et qu’il faut l’incorporer à la littérature. Un bon match de boxe peut être aussi beau que la métaphore la plus noble.

Quels autres boxeurs as-tu admiré ?

Beaucoup, surtout ceux de l’âge d’or. J’aimais énormément Cassius Clay. Son effronterie, ses rodomontades, cette sorte de défi permanent. Il disait être le plus grand et peut-être même l’a-t-il été. Il a sans aucun doute été l’un des plus grands de l’histoire de la boxe. Côté argentin, j’ai beaucoup admiré « El Intocable »Nicolino Locche.

Tu n’aimais pas Carlos Monzon ?

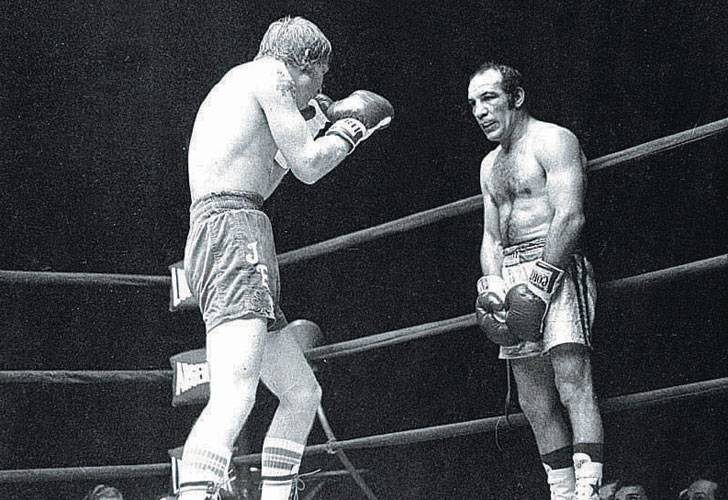

Oh si, je l’aimais beaucoup. C’était un cérébral qui combattait avec sa tête. Et un démolisseur. C’était un boxeur d’une cruelle finesse. Son combat contre l’italien Benvenuti reste inoubliable. Comme le combat contre Boutier que j’ai vu à la télévision. A propos, sais-tu que dans les années 20, Ho Chi Minh était chroniqueur de boxe à Paris ? Un jour, alors qu’il couvrait un combat entre deux américains, un blanc et un noir, pour une revue française, il avait écrit un incroyable plaidoyer contre le racisme, sans jamais prononcer le mot… Je me suis souvenu de ce plaidoyer car j’avais été indigné par les propos racistes du commentateur lors du combat Boutier–Monzon.

En parlant de Monzon, la boxe est présente dans un autre de tes contes, La noche de Mantequilla…

Ah oui, c’est l’histoire du combat de Carlos Monzon et « Mantequilla » Napoles, à Paris. Un combat qui m’a laissé un souvenir particulier. Quand l’idée de ce conte m’est venue, une histoire politique, je l’ai situé cette nuit là au stade.

Interview réalisée par Antonio Trilla, à Madrid en 1983. Traduction : nicolas@zeisler.fr.