[Texte initialement publié dans le magazine Negus n°1]

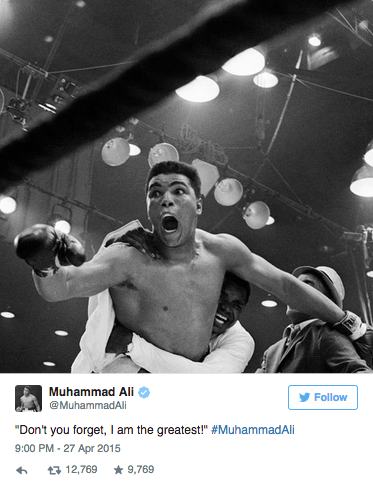

Ali est mort. Le boxeur, l’homme engagé, le poète, le beau parleur, le malade. Ali est mort et le monde lui a rendu hommage. Un hommage bien trop lisse pour un homme de sa trempe. Demandez au fantôme de Joe Frazier.

Avant de faire trembler le monde en détrônant l’ours Sonny Liston, celui qu’on appelait encore Cassius Clay était un hurluberlu. Un original qui n’avait pas encore trouvé son public. Dans l’excellent Alias Ali, Frédéric Roux rapporte les propos de Dick Sadler, l’entraîneur d’Archie Moore, dont Ali, jeune amateur, avait rejoint l’équipe :

« Archie avait un combat à Dallas contre Buddy Thurman, on est partis en train tous ensemble… De San Diego à Dallas, il doit bien y avoir mille kilomètres. Ce type a passé la moitié du voyage sa grosse tête de négro au travers de la fenêtre à hurler qu’il était le plus grand… imagine ce que les vaches et les cactus en avaient à foutre de ces conneries ! Au Texas… on a eu du pot de pas se faire lyncher. L’autre moitié, il l’a passée debout dans le couloir à chanter le Twist de Chubby Checker dont il connaissait pas les paroles ! « Twist again ! Twist again ! » Il a failli nous rendre aussi dingues que lui. Quand on est arrivé au Nouveau-Mexique, je lui ai dit de changer de disque. »

Cassius Clay avait quelque chose du héros cornélien. Il prédisait l’avenir, prenant des engagements envers lui-même et un public chaque jour moins imaginaire. Puis, il montait sur le ring pour faire advenir ses visions. En 1964, Archie Moore, premier scalp de renom, était tombé en quatre rounds. Comme prévu.

Devin ou mythomane ? The Greatest s’en fichait comme de sa première chemise. Il construisait sa légende. Sacré aux Jeux de Rome, il prétendait avoir jeté sa médaille d’or à la flotte. Une breloque qu’il portait partout et à toute heure, fier comme un coq. Jusqu’à ce qu’on refuse de le servir dans un restaurant, chez lui à Louisville. Ali était noir. Et il avait le sens du romanesque. A un ami journaliste qui lui demandait s’il l’avait vraiment balancée :

– Mais oui, évidemment !

– Tu le jures sur Allah ?

– (Silence embarrassé)

– Tu ne le jures pas sur Allah ?

– Disons plutôt que je l’ai perdue ou qu’on me l’a volée…

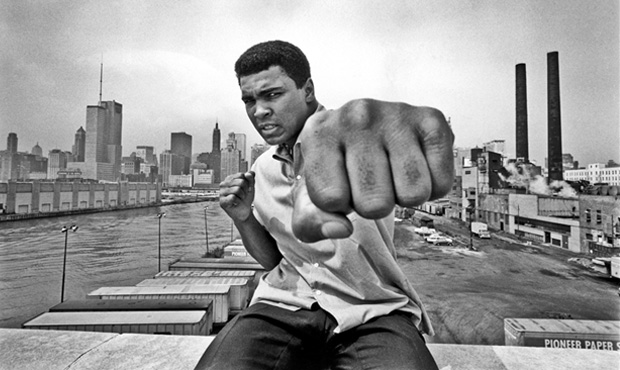

Pour Ali, un homme sans imagination n’avait pas d’ailes. C’était un lourdaud, un terre-à-terre. Il en avait à revendre, lui, de l’imagination. Assez pour réinventer la boxe. Ali était un poids lourd qui boxait à la vitesse d’un moyen. Garde basse, avec un jeu défensif qui reposait uniquement sur sa vitesse de jambes, son coup d’œil et ses esquives. Ali n’était pas un puncheur. Mais ses piqûres faisaient mouche. Les coups les plus meurtriers sont ceux que l’on ne voit pas venir. Et jusqu’en 1967, Ali allait trop vite pour le commun des mortels. Les boxeurs déclinaient irrémédiablement après être passés à la moulinette de ses poings.

Sur le ring, il ne manquait jamais de le rappeler, Ali n’était pas seulement le meilleur, mais le plus beau. Une gueule d’ange. Une incongruité dans un monde de gueules cassées et de nez ratatinés. Une lumière noire. « Black is beautiful ». De quoi inspirer Pete Tamil, dans Alias Ali :

« Dans les années 60, on croyait encore aux princes, et l’un d’entre eux était un boxeur qui nous faisait croire que la beauté pouvait naître de la violence »

Qu’on le veuille ou non, les Black Muslims ont fait beaucoup de mal à Mohamed Ali. devenu le pantin d’une idéologie raciste. Et une vache à lait dont ils ont trait les gains jusqu’à la dernière goutte. Sans scrupules. En quittant la Nation of Islam, Malcom X avait vu clair dans leur jeu. Une lucidité payée d’une balle dans le ventre, le 21 février 1965. Deux mois plus tôt, Louis Farrakhan avait écrit : « Un tel homme est digne de mourir ». Ali n’avait pas su ou voulu ouvrir les yeux.

Il faut voir Mohamed Ali comme un symbole. Ce dont lui-même n’était pas dupe. Devenu champion des lourds, il avait annoncé son changement de patronyme. Sugar Ray Robinson s’appelait bien Walker Smith. Et Marvin Hagler ajoutera « Marvelous » sur sa fiche d’état civil. Mais c’était la première fois qu’un tel changement s’opérait sous l’effet d’une conversion religieuse. Ali, premier boxeur noir musulman, champion du monde des lourds.

Joyce Carol Oates : « L’histoire de la boxe aux Etats-Unis ne fait qu’une avec celle des Noirs américains ». Jack Newfield : « En 1960, Ali était le Black Power à lui tout seul. »

Ali refusait de porter le costume du bon nègre. Celui de Joe Louis ou de Floyd Patterson. Il refusait la grisaille. Il voulait triompher en habit de lumière. Après Liston pour la revanche, il abattra Patterson. Alexis Philonenko explique dans son Histoire de la Boxe :

« Clay en voulait à Liston, autant qu’à Patterson. Le premier avait donné une triste image de l’homme noir, accusant involontairement les coloured men, justifiant leur servitude, et, quant à Patterson, ce brave garçon, si honnête et si serviable, Clay jugeait qu’il donnait lui aussi une cruelle image du Noir : Patterson sortait de la case de l’oncle Tom. Or Clay, déjà, ne supportait plus de voir des esclaves. Autour de lui, il ne voulait voir, toutes races confondues, que des hommes. »

On ne peut pas écrire sur Ali sans évoquer Frazier. Traumatisé par les moqueries de son vieux rival, Smokin’ Joe considérait tout compliment à destination d’Ali comme une injure faite à sa grandeur. « Gorille », « ignorant », « Oncle Tom », Ali n’y était pas allé avec le dos de la cuillère. Dans les champs de coton de son enfance, à Beaufort, Caroline du Sud, Frazier avait pourtant sacrément souffert de la ségrégation. Plus qu’Ali mais pas suffisamment pour le faire taire. Pour Joe, c’en était devenu une affaire personnelle. Momentanément réglée d’un crochet du gauche à vous dévisser la tête, le 8 mars 1971 au Madison Square Garden. Puis Mohamed Ali s’était relevé et avait repris le flot ininterrompu de ses mots durs.

Ali s’était-il laissé emporté par le Verbe ? Des années plus tard, Hana, sa fille devenue poète, reviendra sur l’affaire :

« Notre père était en prise avec sa sensibilité. Il n’était pas le genre d’homme à avoir peur de ses émotions. La première fois que je lui ai parlé des moqueries que subissaient les enfants de Joe Frazier, mon père s’est mis à pleurer. Mon père écrira finalement un poème à Frazier. »

L’Afrique. Kinshasa. La plupart des championnats du monde des lourds se tenaient depuis très longtemps aux Etats-Unis. Ali rêvait de triompher sur la terre des Noirs. En octobre 1974, il déclarait :

« Je suis en Afrique. L’Afrique c’est chez moi. Au diable l’Amérique et ses valeurs. J’y habite mais les Noirs viennent d’Afrique. Après 400 ans d’esclavage, je rentre chez moi me battre parmi mes frères. »

L’une des ficelles d’Ali : faire de son adversaire le champion de l’establishment, l’âme damnée des blancs en costume, des shérifs de l’Alabama et autres membres du Ku Klux Klan. Patterson, Frazier, Foreman étaient pourtant de bons gars. Des courageux qui boxaient sans demander leur reste. Quand Foreman était descendu de l’avion avec Daggo, son berger allemand, Ali l’avait traité de Belge l’associant irrémédiablement à l’ancien colonisateur. Big George ne se déplaçait jamais sans son fidèle compagnon. Ali avait fait un scandale d’une broutille. Les journalistes avaient suivi.

Reste la vérité du ring. L’endroit où l’on juge un boxeur. Là où « l’homme rencontre sa vérité, plonge au fond de lui-même. » C’est Ali qui le dit.

Pas évident de faire ce plongeon en compagnie de George Foreman, invaincu en 40 combats. D’autant que dans sa folle ascension, le Texan avait pulvérisé Norton et Frazier, les deux seuls tombeurs d’Ali. Quand Foreman cognait, ses coups avaient la violence d’un marteau de forgeron. Un type était payé pour tenir son sac de frappe. A l’impact, il en perdait sa casquette. Il n’en demeurait pas moins un boxeur unidimensionnel, qui n’avait jamais navigué en eaux troubles. Trop expéditif. Ses rivaux tombaient comme des mouches. Généralement en moins de trois rounds.

Ali l’avait annoncé, il danserait toute la nuit. Il était dans une forme du tonnerre. Il le criait sur tous les toits. Ses jambes et ses réflexes n’avaient pas vieilli d’un poil. On allait voir ce qu’on allait voir.

A quatre heures du matin, mondovision oblige, le premier coup de gong a sonné. Et Ali a dansé. Un round. Avant de changer de stratégie. Garde haute, coudes sur l’estomac, visage bien protégé, littéralement assis sur des cordes opportunément détendues par son coach, Angelo Dundee, Ali laissait Foreman s’épuiser à lui taper dessus.

Ali avait « annoncé » qu’il danserait. En 1974, ses visions avaient vieilli. Elles étaient moins précises. Plus vicieuses. Au fond, Foreman était un candide. Le piège se refermait sur lui. Ali avait tout prévu. Les semaines précédant le combat, Ali sprintait, prenait quelques longueurs d’avance à ses équipiers et revenait à leur niveau en courant en arrière. Des mouvements étonnants chez un homme de 100 kilos. Un exercice qui favorisait le combat à reculons. En règle générale, un boxeur qui recule ne sait que faire de ses jambes. Pour Ali reculer ou avancer était d’une égale simplicité.

Sur les rings d’entraînement, Ali laissait ses partenaires le malmener. Ce qui avait le don de mettre Angelo Dundee dans une rage folle. Sept semaines avant le combat, Norman Mailer avait assisté à une séance près du lac des Chevreuils, en Pennsylvanie. Il rapporte dans Le Combat du siècle :

« C’était comme si Ali (…) était en mesure d’assimiler les coups plus vite que les autres boxeurs, il pouvait littéralement diffuser le choc à travers la majeure partie de son corps (…), transmettre les vibrations de l’impact à chacun de ses bras, chacun de ses organes, chacune de ses jambes. (…) Il cherchait à parfaire sa compréhension intime des moyens de piéger, d’étouffer, de détourner, de biaiser, de contourner, d’esquiver, de voiler, de distordre, de dévier, de filtrer et de désamorcer les bombes qui tombaient sur lui, et tout cela avec la plus grande économie de mouvement, dos dans les cordes, avant-bras languidement dressés devant lui… »

Au huitième, Foreman, épuisé, avait du plomb dans l’aile. Ali pouvait sortir des cordes pour lui porter l’estocade. Ali a touché quatre fois Foreman en plein dans la tirelire. Puis l’a laissé dégringoler comme un sac de farine, retenant son dernier punch, celui qu’appelaient la logique et la mâchoire de Big George. La beauté de ce KO final ? Un coup qui n’a jamais existé.

Le coup de grâce, celui dont on ne revient pas, Ali l’avait lâché trente-cinq minutes plus tôt, au moment des recommandations de l’arbitre, les yeux dans les yeux : « Apprête-toi à me rencontrer, moi, ton maître. »

Suivront de nouvelles batailles, le ou plutôt les combats de trop, les pique-assiette et les tapeurs, la maladie, Atlanta 1996, la lente agonie. « On ne descend jamais du ring dans l’état où on y est monté », écrivait Philonenko. Mohamed Ali n’a jamais exprimé de regret.

Ali est mort. Cinquante ans plus tôt, à l’annonce de sa conversion et de son changement de nom, le fidèle Angelo Dundee avait eu ces quelques mots frappés au coin du bon sens :

« Pour moi, c’est toujours le même type… il a pas changé ! Il y a deux choses dont vous devez pas vous mêler dans la vie d’un boxeur, sa religion et sa vie amoureuse… ce dont vous devez vous occuper, c’est de son direct du gauche. »

Et Dieu sait qu’il était beau ce direct du gauche.

NZ