Boxe et politique aux Etats-Unis de Jack Johnson à Mohamed Ali (1897-1974).

La boxe est plus qu’un simple combat : c’est une époque, un mouvement historique, le croisement entre la petite et la grande histoire. Elle se distingue des autres sports en mettant en jeu l’intégrité physique de ses protagonistes. L’humiliation de la défaite est terrible : le vaincu est marqué dans sa chair et dans son âme. Il a déçu les attentes du groupe, de la classe, de la communauté qu’il représentait gants aux poings. Sur le ring ou en dehors, portée par des boxeurs engagés ou se manifestant à leur insu, la politique n’est jamais loin. Voyage en Amérique sur les traces de Jack Johnson, Harry Wills, Joe Louis et Mohamed Ali.

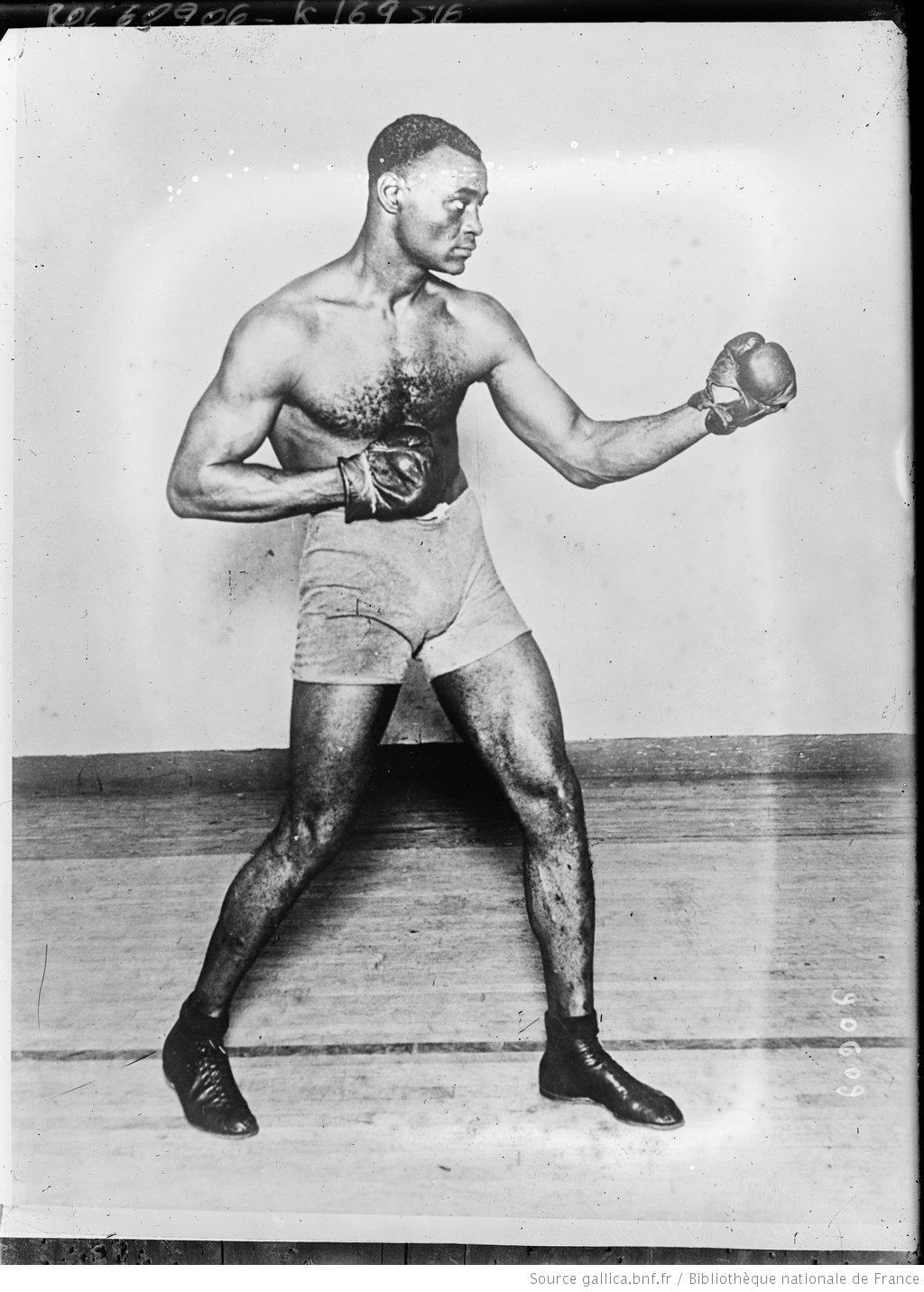

JACK JOHNSON, CROQUEUR DE MYTHE

En 1897, John Arthur Johnson, dit Jack Johnson, dispute dans un quasi anonymat son premier combat professionnel. Comme d’autres athlètes afro-américains, il tente de percer à une époque encore marquée par les stigmates de l’esclavage. Ils seront des précurseurs dans le combat pour la cause noire, à leur corps défendant parfois. Pour la communauté noire du début du vingtième siècle, le sport est en effet l’une des toutes premières voies par lesquelles exister, l’un des premiers modes d’expression et de manifestation aux yeux des Blancs. Paradoxalement, le sport – et en particulier la boxe qui installe une domination physique -, est aussi l’un des berceaux du racisme aux États-Unis, parce qu’il survalorise les qualités du vainqueur et suscite la haine de l’adversaire.

C’est l’histoire de Jack Johnson, premier boxeur noir à ébranler le mythe de la supériorité de l’homme blanc.

Un tremblement de terre ! Voilà l’effet produit sur la société américaine par la victoire du boxeur de Galveston, Texas, sur Tommy Burns, le 31 décembre 1909, en Australie. Premier noir champion du monde des lourds, Jack Johnson accède au titre officieux d’homme le plus fort du monde. Et si la pilule a du mal à passer auprès des Blancs, encore soucieux de préserver la supériorité de leur « race », ces derniers ne sont pas au bout de leur peine.

Johnson, ancien miséreux devenu nanti, est bien décidé à jouir de ce qu’il a gagné de ses poings. Il flambe, pavoise, et bouscule les règles tacites d’une société américaine ségrégée et haineuse. En 1910, on branche encore à tout va dans le Sud américain. Chaque semaine ou presque. Un Noir qui ose lever les yeux est un homme mort. Jack Johnson roule en voiture de sport, fréquente assidûment les maisons closes des métropoles du Continent, et s’affiche publiquement en compagnie d’une demi-mondaine de couleur blanche, suscitant une ire de réprobation incommensurable dans toute l’opinion américaine. Jack Johnson, son mètre quatre-vingt dix, ses quatre-vingt dix kilos, et des directs dévastateurs, font surgir dans la presse le sentiment d’une horrible menace sur la destinée américaine.

Reno, 4 juillet 1910, jour de la célébration de l’indépendance américaine, incarne à merveille cette hystérie collective. Pour défier le champion en titre, l’Amérique blanche a sorti de sa manche Jim Jeffries, icône américaine, ancien champion du monde des poids lourds.

Une campagne de presse d’une violence folle a eu lieu pour forcer le meilleur « espoir de la race blanche », retraité depuis 1905, à venir corriger le faraud impudent. La photo d’une jeune fille, tout en nattes et jupette, suppliant Jeffries en une du Chicago Tribune, emporte – notamment – sa décision.

Vingt mille hommes se pressent dans un stade rustique pour voir l’affrontement, vingt mille ouvriers, vachers, vagabonds, employés venus s’encanailler, hommes de toutes extractions chantant à l’unisson et à toute poitrine d’harmonieux et délicats chants de mise à mort contre le « negro ». Johnson est conspué, seul contre tous – bien sûr, puisque les Noirs sont interdits de stade – face à cette déferlante d’insanités racistes.

La consternation douche précocement le bel enthousiasme de la foule. Seul un maigre crochet de Jeffries à la quatrième reprise entretient l’illusion : la vue du sang qui s’échappe de la lèvre de Johnson fait frémir la foule. Mais l’allonge du Texan, et sa vivacité sont deux arguments imparables pour Jeffries. Johnson boxe dans son style caractéristique, à l’économie, la garde très haute, maintenant son adversaire à distance et le noyant de coups précis dès qu’il ouvre sa garde. Un coup au foie, trois crochets à la mâchoire d’affilée : Jeffries passe à la moulinette, il est mis au supplice. Johnson lui broie l’épaule, le nez, lui ferme les paupières. Il l’exaspère sous ses invectives. Au début de la quinzième reprise, Jeffries recule, s’adosse aux cordes, tente de rejoindre son coin : il ne parvient plus à éviter les enchainements de son adversaire. L’idole américaine s’effondre en reculant. Une chape de silence tombe : c’est la première fois que l’icône de la nation est au sol. Grâce à la complaisance d’un compte bienveillant, il se relève à neuf. La séquence suivante lui est fatale : l’entraîneur de Jeffries jette une serviette au centre du ring en signe d’abandon : tout, plutôt que d’être mis K.O par un Noir.

Le titre de champion du monde de Johnson est désormais incontesté. Il n’aura guère le temps de profiter de sa gloire. Les images du combat sont interdites sur le territoire, de sanglantes émeutes éclatent pour réprimer les Noirs qui célèbrent la victoire dans le pays. Neuf morts confirmés, des centaines de blessés.

Jack Johnson est riche, au faîte de sa gloire. Il est une vedette de Broadway et mène grand train dans l’Amérique des années folles. Il ne tarde pas à choir, contraint d’affronter un autre adversaire : le gouvernement fédéral. Une équipe d’agents fédéraux est sommé de mettre un terme à ses outrecuidances. Un District Attorney trouve la parade : il est accusé d’avoir voyagé dans un train en compagnie d’une prostituée, également sa maîtresse, enfreignant la législation contre la traite des Blanches. Le coup de force est patent, les juges obtempèrent. Il est condamné à la prison.

Johnson choisit la fuite et l’exil. Il boxe en Europe, au Mexique, à Cuba. Longue déliquescence d’un homme traqué, il s’agit d’exhibitions loin d’être à la hauteur de son talent. Il perd finalement sa ceinture en 1915, contre Willard, rentre aux Etats-Unis, purge sa peine, tente un retour, court le cachet, vit d’expédients dans une misère relative. Il meurt en 1946, dans un accident de voiture. Le New York Times déclare :

Ainsi prenait fin l’existence hors norme de ce boxeur, qui tutoya les sommets, et toucha les abîmes.

NZ & EM

Épisodes suivants

– Harry Wills, à l’ombre de la barrière de couleur

– Joe Louis, au nom de la bannière étoilée

– Mohamed Ali, la liberté à tout prix