Par Étienne Moreau.

1. Egée, la boxe, et la mythologie moderne

C’est un temps dont nous avons perdu presque jusqu’au souvenir. Le temps d’avant le son et d’avant l’image. Le temps d’épopées désormais surannées, quand des héros beaux comme l’Antique partaient vivre d’épiques aventures aux confins ignorés des cinq continents. Le temps de légendes qui vivaient dans la mémoire collective avant toute chose, le temps où les mythes se créaient au petit jour, lorsque l’aurore venait dénouer les longues attentes nocturnes pour consacrer dans les journaux la destinée des champions.

C’était l’histoire d’une boxe qui prenait le temps. Qui peut aujourd’hui se figurer encore cette incoercible attente, cette irréductible ignorance que rien n’étanche, lorsque qu’une fois jetés les dès du sort, il fallait encore patienter, le temps que la nouvelle parvienne à vitesse d’homme – ou peu s’en fallait – jusqu’à ses destinations finales ? C’est un pan de vie désormais disparu, celui de ce temps dilaté aux confins du désir et de l’appréhension, qui battait au rythme lent et immémorial des campagnes et du chemin de fer. C’était le temps suspendu d’une grâce palpitante, qui transformait l’épisode en mythe.

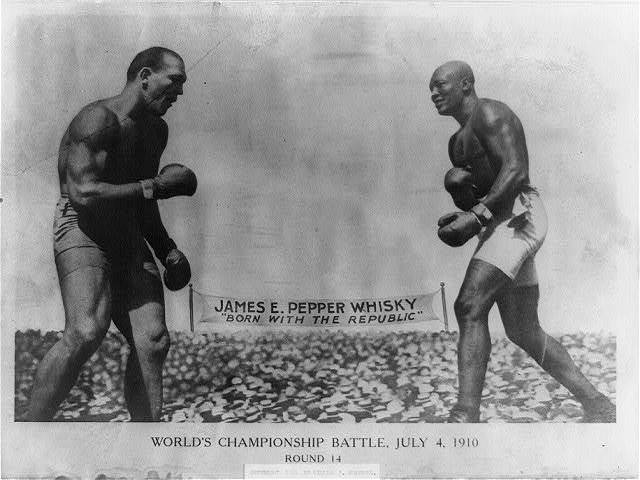

C’est un jeudi soir de décembre 1906 qu’une New-York stupéfaite découvrait par voie de presse que Jack Johnson avait triomphé de Tommy Burns, le jour d’après, aux antipodes, à Sydney, Australie, et pouvait se ceindre de la ceinture de champion du monde poids lourds. Jack Johnson avait en effet vaincu le 27 décembre, à midi heure de Sydney. Lorsque la nouvelle atteint New-York, « 24 minutes plus tard, après avoir voyagé par moult câbles et lignes télégraphiques », le calendrier américain affiche encore le 26 : il est 22h. Le reste du continent américain ou les Français ne recevront la nouvelle que le 27, trop tard pour proclamer le résultat dans l’édition de presse du jour. C’est donc le 28 que le peuple de la boxe prendra connaissance du résultat. A Sydney, Johnson avait déjà posé les gants depuis quarante-huit heures.

Deux jours révolus pour mettre le monde en branle et le réveiller de son sommeil dogmatique : ô stupeur, un Noir était devenu champion du monde de boxe pour la première fois. Liesse et délivrance sans nom pour la communauté noire. Le Richmond Planet, journal de Virginie, trahit bien l’émotion qui s’emparait alors des Afro-Américains, nourrie par l’angoisse silencieuse de la longue attente : « Rien depuis quarante ans [et l’abolition de l’esclavage, nda] n’avait procuré autant de joie aux Noirs américains ». Jack Johnson, le vainqueur du jour d’après, chantre de lendemains qui chantent pour une communauté asservie.

C’était lors un autre espace-temps. Il faut réaliser ce qui se tramait dans cette fenêtre aujourd’hui refermée. Qui comprendrait encore la douleur d’Egée, contemplant la Méditerranée du haut du Cap Sounion ? Il guettait les voiles blanches qui devaient lui ramener son fils s’il triomphait de son périple face au Minotaure. Mais l’enfant oublieux et enamouré avait hissé les noires. S’il devait précipiter la fin de son père tourmenté par les affres de l’attente, Thésée devait aussi inspirer trois millénaires plus tard un autre héros, vaincu lui, qui suivait son glorieux aïeul au Panthéon des grands combattants.

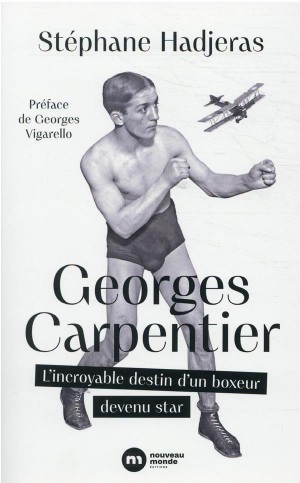

Le beau Carpentier défiant l’Amérique – et Jack Dempsey – le 21 juillet 1921 tenait de ses poings la France en émoi. Pour mettre un terme plus précoce à l’insupportable attente du peuple de Gaule, il était convenu que, à réception des premiers câbles transatlantiques, des biplanes décolleraient de l’aéroport de Villacoublay, et arboreraient des lumières blanches en cas de victoire du Français, et qu’elles seraient rouges dans le cas contraire. L’Histoire ne dit pas si, brisés comme Egée, certains inconditionnels du boxeur se sont précipités des falaises d’Étretat lorsque ces oiseaux mécaniques de mauvais augure leur ont apporté la sinistre nouvelle de la défaite de leur champion. De ce battement d’aile qui effaçait l’éternité d’une traversée transatlantique, Carpentier était consacré au rang de mythe.

C’était le temps des derniers conteurs. Des écrivains, des vrais, de ceux qui tenaient le monde en haleine. De ceux qui savaient conter le fracas et le tonnerre. Ce fut l’âge d’or des grandes plumes de la presse sportive. Alors qu’Hemingway s’essayait à la boxe, ces chroniqueurs filaient la littérature. Voici Irvin Cobb, pour le New York Times, rejouant Dempsey – Carpentier tel du théâtre tragique :

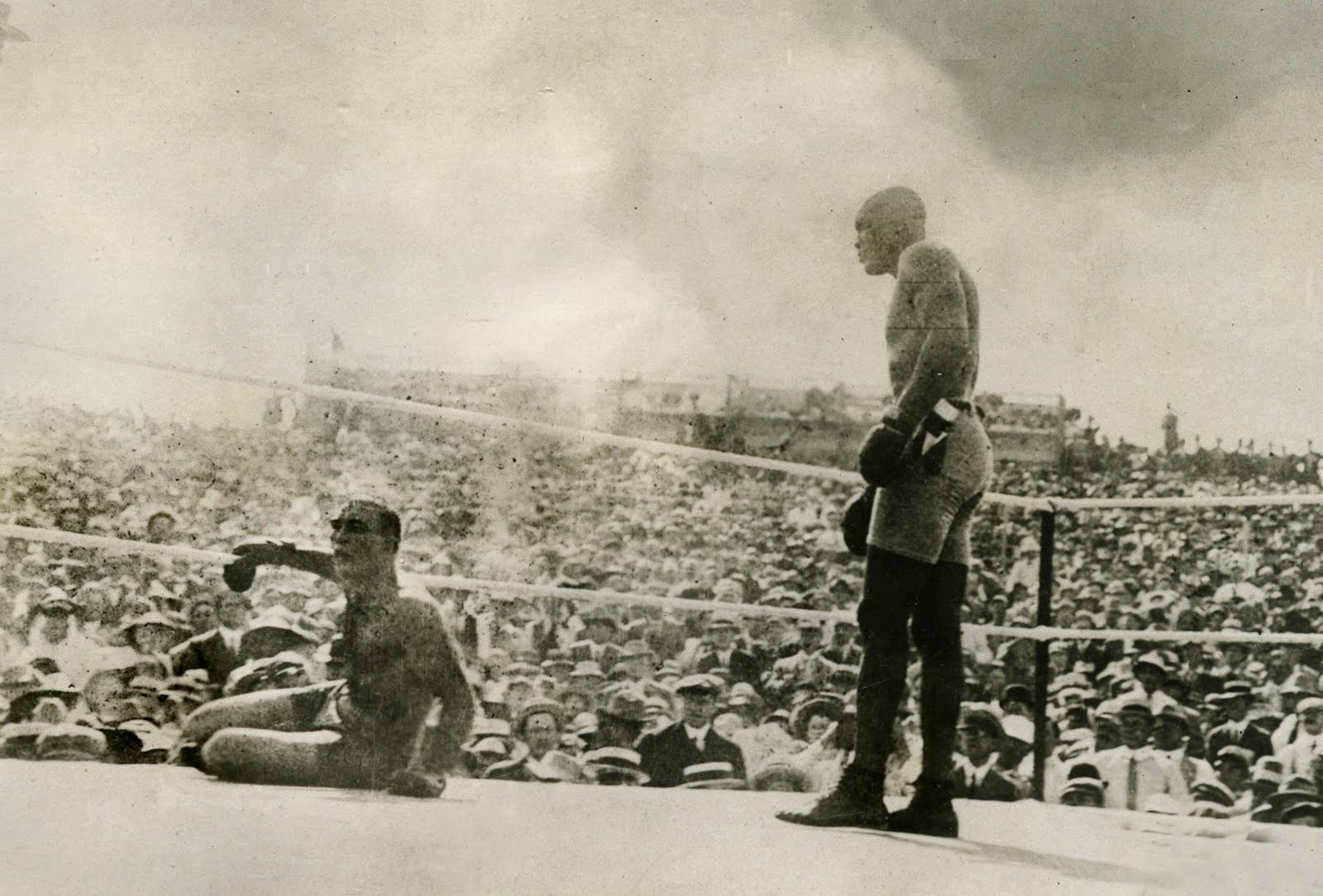

Jamais depuis que les Césars assistèrent au martyre des premiers chrétiens il n’y eut un tel amphithéâtre. Les fantasques dieux de la Météo ont été bienveillants en ce jour de juillet. […] Carpentier était l’âme du combat mais Dempsey en était le corps. […] Il s’est battu avec bravoure, comme un gentleman, et c’est bravement qu’il a été vaincu, comme un gentleman. […] Le pouce baissé annonce le coup de grâce : à cet instant tous les pouces pointaient vers le sol pour l’étranger. Je voyais le Français chanceler, glisser, s’affaisser vers son destin. […] Derrière Dempsey se lèvent sur fond de ciel noir des nuages gris, gros et lourds de pluie menaçante […] et tandis que sa silhouette se découpe nettement sur l’arrière-plan, cisaillée au genou, à la hanche et à l’épaule par les cordes du ring, retentit l’inexorable décompte, la somme fatidique d’une simple addition.

Les plus beaux combats sont ceux que l’on n’a pas vus ; et pour une foule sevrée d’images et d’information, toute la boxe avait à faire avec le sublime et rejouait sans cesse les mêmes légendes.

2. Messes populaires dans la cité des Dieux

C’étaient les années tendres du siècle nouveau. Marcel Proust et sa Recherche tenaient le haut du pavé littéraire et de la bonne société. Dans les cafés de Montparnasse, Louis Aragon et André Breton préparaient en silence l’avènement du surréalisme. Gertrude Stein tenait salon près du Luxembourg. Picasso était déjà devenu un peintre de dîner en ville, André Gide était consacré comme une mondanité à Saint-Germain des Près. Nostalgie en trompe-l’œil serinée à longueur de manuel d’histoire : qui dira l’authentique fureur de vivre des Années Folles ? La fin de la Guerre, les premières voitures, les garçonnes. Qui n’a pas vu Battling Siki embraser la foule des 40 000 personnes au stade Buffalo de Montrouge n’a rien vécu de la passion tonitruante de cette génération. C’est la boxe l’authentique héraut de l’époque.

En 1789, ils étaient moins nombreux à s’être emparés de la Bastille ! La boxe d’alors se célébrait à même la rue, faute de mieux, dans les artères incandescentes de la cité. Le temps d’un combat, la boxe redessinait les villes, où se pressaient les fidèles dans l’espoir d’entrer dans les stades, de se hisser sur un toit, de se faufiler sous une balustrade, afin de respirer l’humeur d’un peuple en transe. « C’est le Peuple de l’aurore qui descend du fond des faubourgs », aurait dit Aragon. Nulle part ailleurs où y assister ! Là, ou jamais : il s’agissait d’en être.

C’était plus vrai encore en Amérique qu’ailleurs : le Boyles’ Thirty Acres, l’arène mythique des Roaring Twenties où se pressèrent George Carpentier, Jack Dempsey, Luis Firpo, Harry Wills, Tiger Flowers ou encore James Braddock, accueillait régulièrement en son sein plus de 100 000 personnes sur son enceinte de 140 000m2. Du dernier rang, l’on était assis à plus de cent mètres de distance des combattants. Un journaliste écrira plus tard :

Pour des billets à dix dollars, vous pouviez distinguer deux insectes aux antennes virevoltantes en train de s’accoupler ou quoi que ce soit que font les insectes. Pour trois dollars trente, vous voyiez, longue traînée vers le lointain, une mer de têtes humaines immobiles, une mer sur laquelle tonnait un orage d’hommes.

Comme si, avant la télé, voir pouvait être l’enjeu. Il y avait davantage à célébrer.

Mais c’est autour bien autour des stades qu’ont lieu les plus grandes processions populaires. Rester chez soi, et attendre ? Hérésie. On se presse sur les places et les lieux de rassemblement, près des sièges des journaux. C’est l’âge des pionniers du fil qui chante et des aventuriers de l’information, prêts à se damner pour mettre la boxe au cœur de la ville. Qui croirait que trente mille hommes faisaient le siège du New York Times dans la 44ème rue, dans l’espoir d’entr’apercevoir les bulletins publiés round par round sur l’un des trois panneaux à diodes luminescentes de la façade pour le combat de Georges Carpentier ? Lorsque Firpo affronte Dempsey en 1924, un câble spécial est tiré du New Jersey au siège du journal, afin qu’un commentateur relaie à la criée pour la rue les bulletins qui lui parviennent directement du stade par téléscripteur. Il nous reste de cette époque une magnifique image d’un lancer de canotiers sur Times Square par la foule célébrant la victoire de l’Américain. Chapeaux, les artistes.

A vrai dire, au siècle précédent, on entre en boxe comme on entre en pèlerinage. Et de longues pérégrinations le long des chemins de fer de ce pays-continent témoignent de la dévotion de l’époque. On vient – en masse – de la Côte Ouest pour assister aux grands combats de New York et de Chicago. L’aller, c’est quatre jours de train ! Comment imaginer aujourd’hui l’ambiance dans ces convois affrétés spécialement par la Pennsyvalnia Railroad ou la 20th Century Company, progressant cahin-caha du désert du Nevada aux forêts de l’Adirondacks ? A New-York, pour Carpentier en 1921, c’est 30 000 chambres d’hôtels qui sont réservées. La Capitale Fédérale sonne creux : 115 membres du Congrès sont dans les tribunes du New Jersey ce soir-là. Tous les chemins mènent au stade, et l’on s’y rend en procession : la boxe est la nouvelle Rome et son Empire est universel.

3. Le temps retrouvé : la boxe à l’âge de l’électricité

Cet âge d’or était un chef d’œuvre éphémère en péril dont l’impatience allait précipiter la destruction. Une autre vague, plus puissante encore, s’apprêtait à déferler sur la boxe : celle du direct, de l’instantané, du temps réel ; et plus rien ne serait jamais comme avant.

La passion de la boxe était devenue frénétique, inassouvissable, lancée dans une quête éperdue vers plus d’émotion. Le Chicago Tribune avait coutume les soirs de combats de dépêcher un avion à New York pour rapatrier au plus tôt les négatifs des photos afin de les imprimer dans l’édition du lendemain, à l’époque ou même le Président des États-Unis n’avait pas le privilège de pouvoir voler.

Mais quelques heures, même quelques minutes, c’est encore trop lent. Car, désormais, la voix peut se transmettre par les airs, instantanément ou presque. C’est la révolution des ondes, et la radio annonce l’ébranlement du monopole de la presse écrite. Les premières antennes et les premiers postes font leur apparition dans les toutes premières années de la décennie. Le 2 novembre 1920 aux États-Unis, la première radio commerciale, KDKA, inaugure son antenne.

La boxe est l’un des moteurs expérimentaux de ces nouvelles technologies. Dès le combat Carpentier – Dempsey de juillet 1921, le studio de KDKA est relié au téléscripteur du Thirty Boyles’ Acres, et le présentateur lit en direct les notes. Ce sont probablement 2 000 New-Yorkais qui ont pu suivre la retransmission sur les ondes.

L’essai est vite transformé, et les magasins de récepteurs sont dévalisés avant chaque grand évènement sportif. A partir de 1924, les commentateurs radio s’installent directement dans les stades, et commence l’ère du vrai direct. Du « coup par coup », comme le proclament les radios à grand renfort de réclame. J. A. White devient ainsi le premier commentateur de sport de l’histoire à l’occasion du combat Dempsey–Firpo cette année-là. Dans tous les États de l’Union, désormais équipés, les radios suspendent le cours de l’émission pour reprendre en direct la voix de White sur WJZ, 455Mw. Elle s’étire du Polo Grounds jusqu’aux confins du territoire et tient désormais l’Amérique en haleine.

La radio fait « vivre » le sport, et tient ses auditeurs dans un suspens frénétique qui transforme complètement l’intensité avec lequel l’événement est vécu. Avec le direct, c’est la dramaturgie même du combat – son fil, ses tournants, ses revirements de situation – qui devient sa nouvelle esthétique. La scénographie de la boxe s’écrit différemment : on suit le match, on vit en phase avec la souffrance des boxeurs, on épouse les méandres émotionnels de l’histoire in the making.

L’expérience est bien plus violente qu’on pourrait le croire. Le cœur de l’Amérique bat à tout rompre. Jusqu’à en ployer. En septembre 1927, au Soldiers Field de Chicago, Gene Tunney remet en jeu sa ceinture de champion poids lourds face à Jack Dempsey, dans la revanche du combat de l’année précédente. L’opposition divise l’Amérique. Au septième round, un enchainement de Dempsey fait choir Tunney. L’arbitre attend pour entamer le décompte que Dempsey gagne un coin neutre. Ces instants d’atermoiement sauvent son adversaire qui finira par se redresser alors que l’arbitre énonce ’neuf’. Instants infimes d’un suspens à son comble ; ce ‘long count’, tel qu’il restera dans l’histoire, affole les palpitants qui suivent le match à la radio. Huit. Ce sont huit hommes qui succomberont d’une crise cardiaque ce soir-là en écoutant le combat derrière le poste.

Gene Tunney pouvait profiter de sa victoire et raccrocher les gants définitivement ce soir de 1927 : la boxe était entrée de plain pied dans la vie – et dans la mort – du peuple des inconditionnels du noble art. Une décennie avant l’invention de la télévision, près d’un siècle avant l’ère d’Internet et de Cultureboxe, nous voici au cœur de l’arène pour célébrer la boxe. Ringside, for ever.